「十種影法術」は伏黒恵の生得術式で、禪院家の相伝術式となっています。

能力は、自身の影を媒介にして10種類の式神を操る独特な術式です。

式神にはそれぞれ強力な術式を有しており、単体での使用はもちろん、複数の式神を同時に召喚することも可能となっています。

本記事ではそんな十種影法術について詳しく解説していきます。

生得術式『十種影法術』の詳細

術式の能力

伏黒恵の生得術式である「十種影法術」は、自分の影を使って10種類の式神を操る技です。

式神の有する能力と伏黒自身が連携して敵を叩くのが、基本的な戦闘スタイルとなります。

また、式神は2〜3体同時に召喚することも可能です。

しかし、式神によっては召喚に大量の呪力を消費するので、式神の組み合わせ方によっては体力を著しく消耗させる危険性があります。

他にも、式神は完全破壊されると召喚不可能になったり、伏黒が重傷を負うと術式は解除されるなど弱点も多く見られました。

ただし、破壊された式神の能力は、残存する式神に継承されます。

術式の元ネタ

伏黒恵の「十種影法術」は、神道の神典「旧事紀」に登場する「十種神宝」がモチーフとされています。

「十種神宝」は鏡2種、剣1種、玉4種、比礼3種で構成された神聖な宝物群です。

十種神宝がモチーフとされる証拠は、召喚される式神に施されています。

例えば、玉犬の白と黒の額に刻まれた紋様は道返玉と死反玉で、これらは『先代旧事本紀』に記された十種神宝の一部です。

また、後述する魔虚羅を召喚する際の、「布瑠部由良由良」という呪文も十種神宝に関連しています。

「布瑠部由良由良」は「布瑠の言」と呼ばれる呪文です。

十種神宝の名前とともに、この呪文を唱えながら宝物を振ることで、死者さえも蘇生させる強大な呪力を引き出せるとされています。

調伏の仕組み

十種影法術の式神を10種類全て召喚可能にするには、「調伏」という儀式が必要です。

十種影法術の術師には2匹の玉犬(白と黒)が与えられ、残りの式神は術師と玉犬で調伏しなければいけません。

なお、調伏には重要なルールがあります。

まず、複数人での調伏は無効となり、十種影法術の術者ではない第三者が調伏することもできません。

ただし、調伏を済ませていない式神でも、儀式を行うためであれば何度でも召喚できます。

例えば、調伏が済んでいない強力な式神の儀式を始め、敵を道連れにするという使い方が可能です。

江戸時代に禪院家と五条家の当主が戦った際には、禪院家の当主が「八握剣異戒神将魔虚羅」を道連れ目的で召喚していました。

伏黒恵が使用可能な式神一覧

玉犬(白・黒・渾)

伏黒恵の式神「玉犬」には白と黒の2種類が存在します。

両方の玉犬は優れた敏捷性と探索能力を持ち、爪と牙で強力な攻撃が可能です。

両手を重ねて両親指を耳として表現し召喚します。

なお、玉犬「白」は西東京市英集少年院での戦いで、特級呪霊により破壊されてしまいました。

しかし、京都姉妹校交流会では白の術式と力が黒に引き継がれ、玉犬「渾」として進化。

玉犬「渾」は特級呪霊にも対抗できる速度と攻撃力があり、全式神の中で最もバランスの取れた式神となっています。

鵺

鵺は飛行能力と帯電能力を備えた式神です。

両手を交差させることで翼を表現し、親指をくちばしに見立てる手影絵で召喚します。

帯電した翼による攻撃は、相手の動きを一時的に麻痺させることが可能です。

また、飛行能力を有していますが、人を乗せて運べるほどの力はありません。

しかし、宿儺が操る鵺は伏黒のものとは異なり、ビルの屋上を超える巨大な姿となり、雷を操る能力を持ちます。

しかも、宿儺の鵺はその巨体から、人を乗せての飛行が可能です。

蝦蟇

蝦蟇は文字の通り、蛙のような見た目をした式神です。

手影絵は両手を合わせ、親指と人差し指で口を作り、小指を曲げて目を表現します。

長い舌を使って対象の動きを制限したり、味方を体内に保護したりするサポート型の式神です。

それでも、舌を使った打撃や、相手を振り回して叩きつける技など応用力はあります。

大蛇

大蛇は巨大な口を持つ、蛇の形をした式神です。

手影絵は人差し指と中指で輪を作って目を表現し、親指を下顎として見立てます。

対象に噛みついたり、そのまま飲み込むことによって攻撃可能です。

召喚に必要な手影絵が簡単なため、素早い奇襲攻撃に適しています。

ただ、少年院での戦いで宿儺に破壊されて以降、能力が他の式神に引き継がれた様子は確認されていません。

満象

満象は鼻から放出する水を使って広範囲攻撃を仕掛けられる式神です。

他の式神と比べて呪力の消費量が非常に大きく、単体でしか召喚できないという特徴があります。

手影絵での召喚は、片手の中指と人差し指を軽く曲げて鼻を作り、小指と人差し指を立てて牙を表現。

さらにもう片方の手を重ねて頭部を形作り、親指で口を表現します。

渋谷事変編や死滅回遊編では、満象の重量を活用して敵の真上に召喚し、圧殺する戦術も見せていました。

脱兎

脱兎は大量の兎型式神を一度に召喚できる特殊な式神です。

手影絵は両手を向かい合わせにし、人差し指で頭部を、下の手で足を、上の手の中指と人差し指を立てて耳を表現します。

個々の兎の攻撃力は低いものの、数を活かした視界妨害や撹乱作戦に効果を発揮可能です。

実戦では伏黒甚爾戦や、宿儺対五条戦など、様々な戦いで活躍しました。

なお、召喚された兎の群れの中に、腹部に品々物之比礼(くさぐさのもののひれ)の紋様を持つ個体が1体だけ存在します。

この特殊な個体が倒されると、他の兎も全て同時に消滅してしまいます。

未調伏の式神

八握剣異戒神将 魔虚羅

魔虚羅は『布瑠部由良由良』という呪文を唱えて召喚する、最強の式神です。

左腕に装着する退魔の剣は、反転術式と同様の正のエネルギーを持ち、呪霊に対して絶大な効果を発揮します。

他にも「あらゆる事象への適応」という能力を持っていて、背中の法陣で適応までのカウントダウンを行っています。

1度受けた攻撃や、阻まれた防御に対する耐性を獲得し、相手の状態や性質に応じて効果的な攻撃を繰り出せるようになっていくのです。

宿儺は魔虚羅を「最強の後出しじゃんけん」と評しており、魔虚羅を倒すには初見の技で適応前に仕留めなければいけません。

なお、魔虚羅は仏教の天部・十二神将の摩虎羅大将がモデルとされています。

円鹿

円鹿は反転術式による治癒と呪力の中和を行う完全なサポートタイプの式神です。

手影絵は片方の手で頭部を作り、もう片方の手で角を表現します。

反転術式を有しているので、呪霊に対しては無類の強さを誇りますが、詳しい戦闘力は不明です。

宿儺と万の戦いで使用されて以降は登場していません。

貫牛

貫牛は突進による攻撃を得意とする式神です。

手影絵は片手を頭部に見立て、もう片方の手の親指と人差し指で角を表現します。

直線的な動きしかできないという弱点がありますが、距離が離れるほど攻撃力が増大するという能力も有しているようです。

作中では、万の構築術式で作られた鎧を、簡単に破壊するほどの威力を発揮していました。

虎葬

虎葬については、名前以外の詳細な情報は明らかになっていません。

単独での使用例はなく、顎吐に継承された状態で初めて登場しました。

名称から虎の特徴を持つ式神だと推測されますが、具体的な能力は不明です。

拡張術式・その他の能力

不知井底

不知井底は鵺と蝦蟇の能力を組み合わせて作られた式神で、通常の式神ではなく、拡張術式に当たります。

蝦蟇のような舌による拘束能力を持ち、京都姉妹校交流戦では加茂憲紀の矢を死角から防ぐ場面が確認されました。

十種影法術の正規の式神ではないため、破壊されても問題はありませんが、その分能力は弱くなっているようです。

ただし、鵺と蝦蟇を使って召喚する都合上、どちらかの式神が破壊されると不知井底も使用できなくなります。

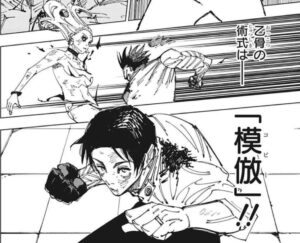

嵌合獣・顎吐

嵌合獣・顎吐は「虎葬・円鹿・大蛇を鵺に継承させた式神」で、4体の式神の力を併せ持つ特殊な存在です。

魔虚羅と同じく人型の姿をしていますが、より女性的な特徴を持つ式神となっています。

主に巨大な鋭い爪を使用した近接戦闘を得意とし、反転術式や帯電能力など継承した式神の能力も引き継いでいるようです。

反転術式による高い回復能力を持つため、魔虚羅同様、倒すためには一撃での破壊が必要になります。

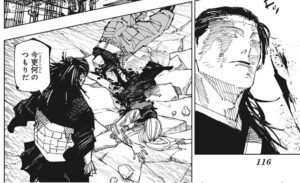

領域展開『嵌合暗翳庭』の詳細

領域展開の効果と仕組み

嵌合暗翳庭(かんごうあんえいてい)は、伏黒恵の領域展開です。

伏黒の未熟さから未完成の領域となっているため、結界で相手を封じ込めることはできず、必中効果も持ち合わせていません。

そのため、伏黒恵の領域展開は「十種影法術を拡張し潜在能力を120%引き出す」ことに特化しています。

それでも、領域による術式性能の上昇は極めて高く、レジィ・スターも「単純な必中術式よりやりづらい」と語っていました。

ただ、弱点もあり、まず領域の足場となる影は呪力による強化が必要不可欠です。

また、影に格納される物体の重量は伏黒自身が負担しなければいけません。

そのため、物体を影に吸収すると、自重によって身動きが取れなくなったり圧し潰されたりする危険性があります。

まとめ

十種影法術は禪院家に伝わる由緒ある術式で、影を媒介に10種類の式神を操る強力な能力です。

玉犬や鵺、蝦蟇など、それぞれ特徴的な能力を持つ式神を状況に応じて使い分ける、汎用性の高い術式となっています。

式神は「調伏」という儀式を経て使用可能となり、破壊された式神の力を別の式神に引き継ぐ「渾」によって更なる進化も可能です。

多彩な式神と高い戦術性を兼ね備えた、極めて優れた術式と言えるでしょう。